○塩竈市助産施設入所事務取扱要領

平成22年4月1日

庁訓第13号

(目的)

第1条 この要領は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定による助産について適正かつ円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

(令3庁訓35・一部改正)

(1) 法第36条に規定する助産施設

(2) 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関

(令3庁訓35・追加)

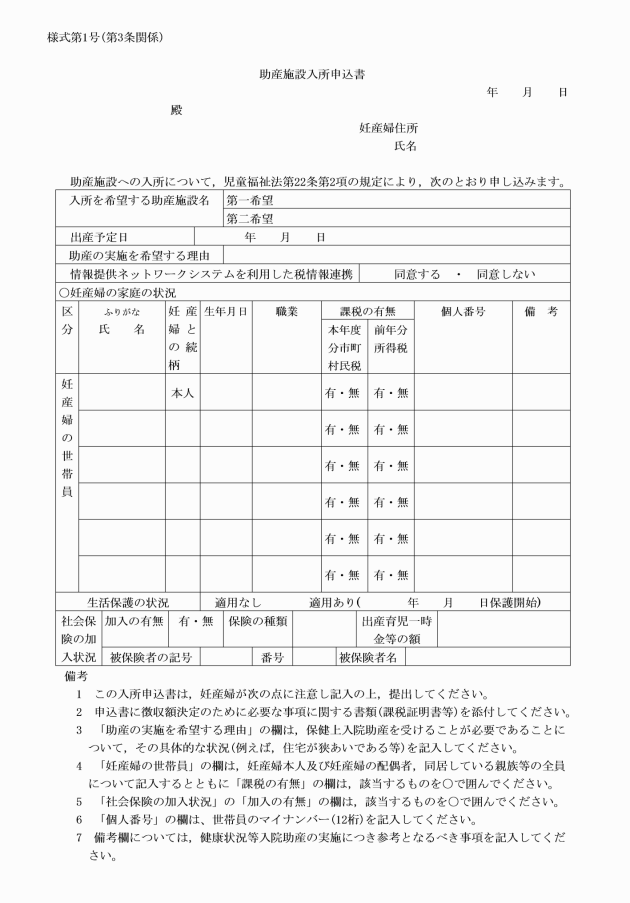

(入所申込書等)

第3条 妊産婦であって助産の実施を希望する者(以下「申込者」という。)は、助産施設入所申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添え、出産予定日のおおむね1箇月前までに塩竈市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

なお、申込者は、施設を経由して所長に申込書を提出することができる。この場合において、施設の長は、速やかに所長へ書類を提出するものとする。

(1) 申込者が属する世帯の構成員全員の課税証明書又は非課税証明書(市町村で発行する直近の年度のもの)

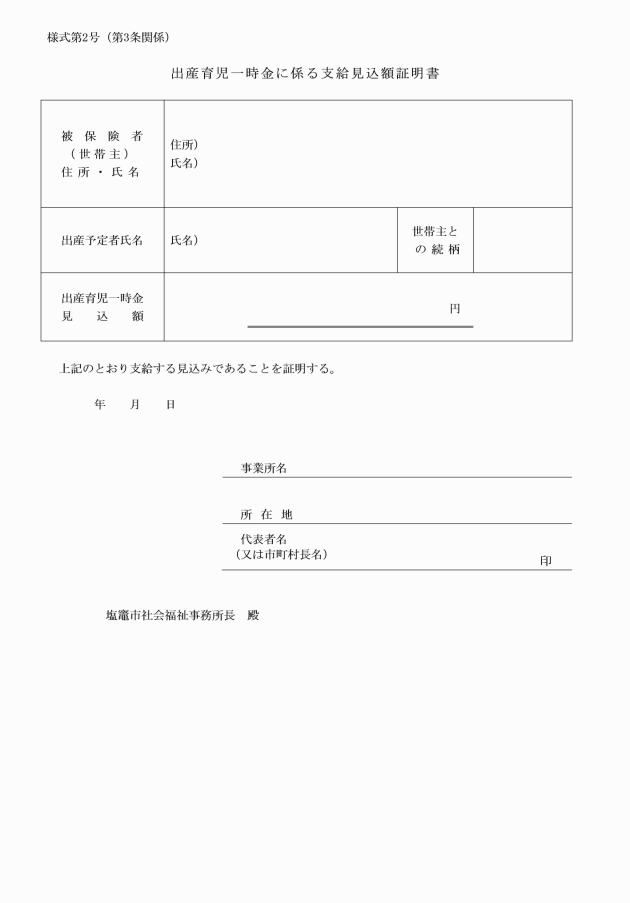

(2) 社会保険等(健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済組合法等に基づく保険をいう。以下同じ。)による出産育児一時金に係る支給見込額証明書(様式第2号)

(3) 生活保護受給世帯については、生活保護受給証明書

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯にあっては、支援給付受給証明書

(5) 住民票謄本(申込者が属する世帯全員のもの)

(6) 健康保険資格確認証又は健康保険資格情報通知書等

(7) 母子手帳の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認める書類

(令3庁訓35・旧第2条繰下・一部改正、令6庁訓105・一部改正)

(申込書の提出の代行)

第4条 施設は、法第22条第2項の規定により、申込者の依頼により、申込書の提出を代わって行うことができる。

2 前項の代行に関わる者は、当該代行により知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(令3庁訓35・追加)

(入所の基準)

第5条 入所の基準となる妊産婦の属する世帯の階層区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 A階層

(2) A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 B階層

(3) A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が均等割の額のみの世帯(所得割のない世帯) C階層

(4) A階層及びC階層を除き、市町村民税所得割の額が19,000円以下で、真にやむを得ない特別の理由がある世帯 D階層

2 前項第4号に規定する真にやむを得ない特別の理由とは、特に保健上必要があり、かつ、次のいずれかに該当するものであることとする。

(1) 住居が狭く、安全な分娩・看護が期待できないと認められる場合

(2) 多子世帯等のために、適切な看護ができないと認められる場合

(3) 環境衛生上、居宅分娩が適当でないと認められる場合

(4) 災害等によって家庭環境が安定していないため、助産入所させることが適当と認められる場合

(5) 異常分娩の恐れがある場合

3 第1項によるほか、妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除き、その妊産婦が社会保険等の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険等において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額30,000,000円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)が488,000円未満である場合に入所できるものとする。

(令3庁訓35・旧第3条繰下・一部改正、令5庁訓48・一部改正)

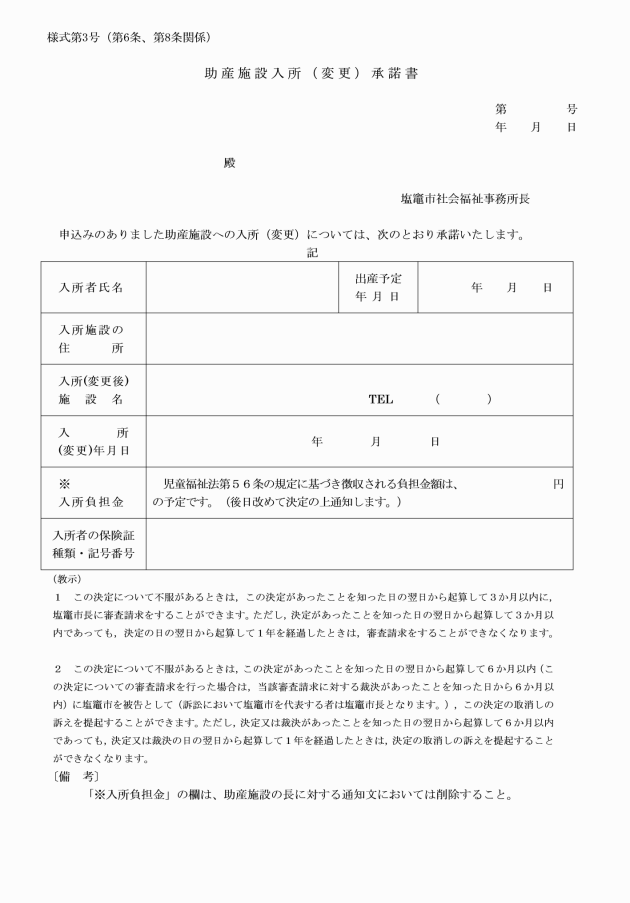

(入所の諾否の決定等)

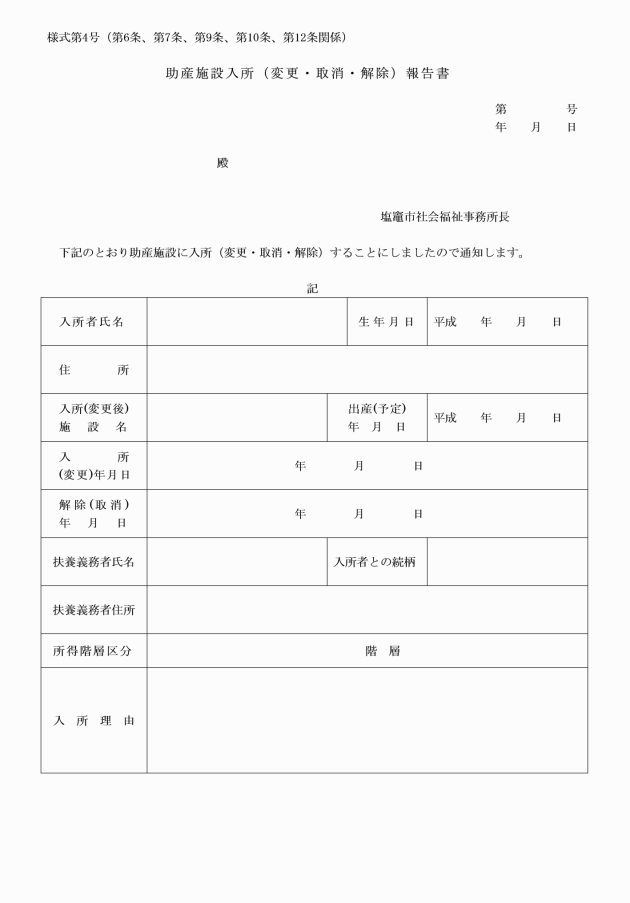

第6条 申込書を受理した所長は、施設への入所承諾又は不承諾を決定する。

2 前項の決定を行う場合は、必要に応じて所要の調査を行い、調査事項を記録しておくものとする。

4 所長は、施設の入所の承諾に際して、施設の利用に関する留意事項、徴収金の納付等の必要事項について、申込者に十分説明するものとする。

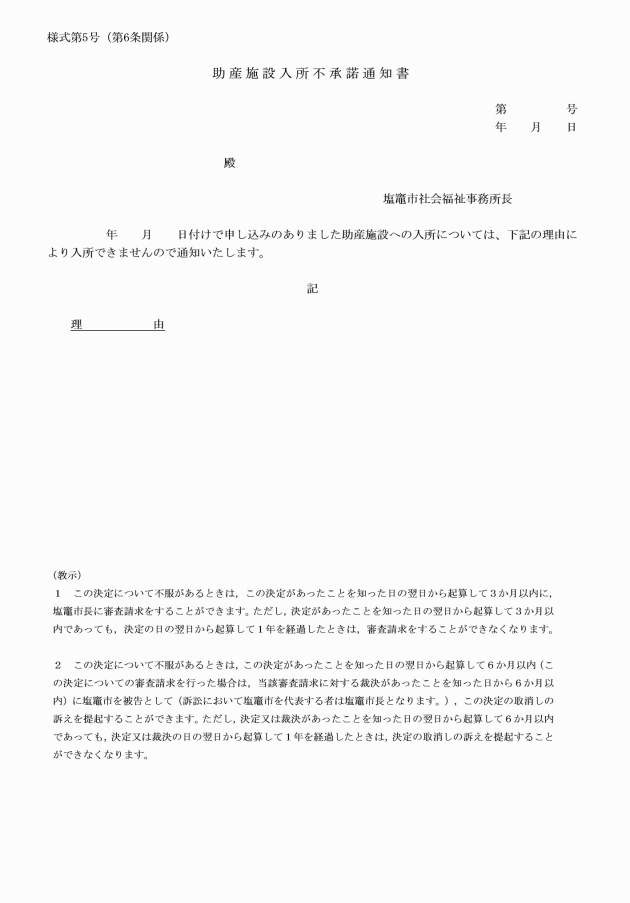

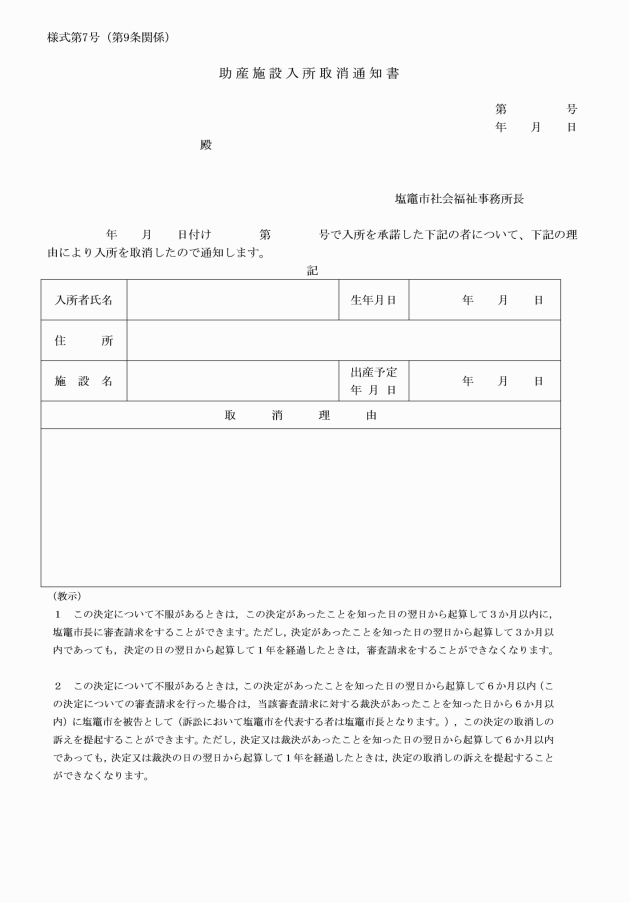

5 入所を不承諾した場合、所長は、申込者に対し助産施設入所不承諾通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(令3庁訓35・旧第4条繰下・一部改正)

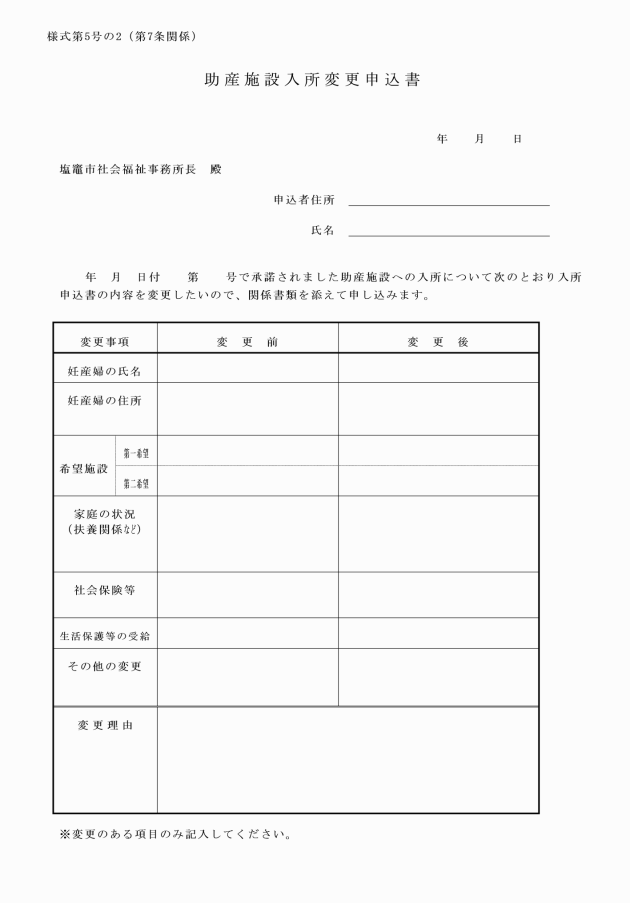

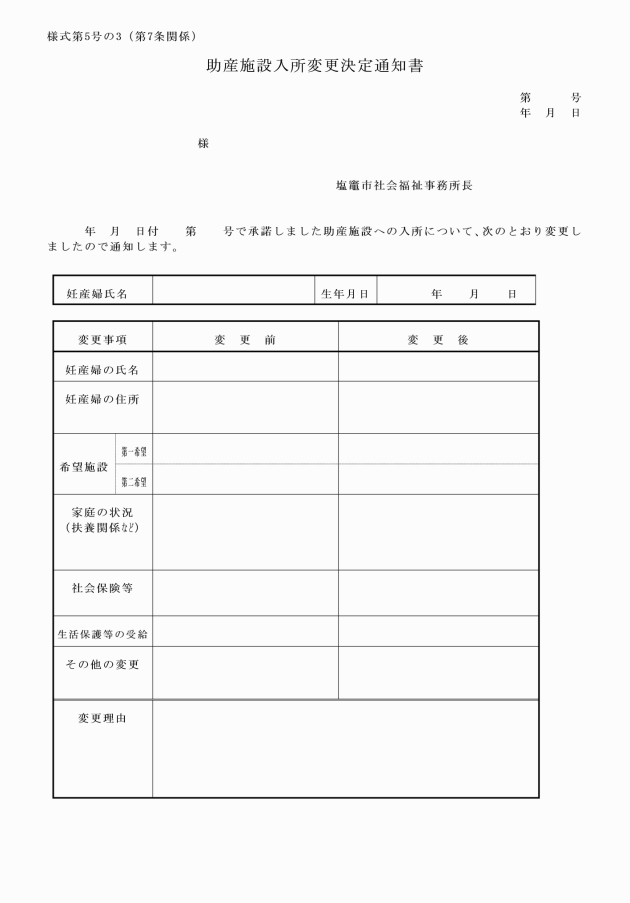

(変更の申込等)

第7条 申込者は、申込書に記載した内容に変更があった場合には、助産施設入所変更申込書(様式第5号の2)により所長に届け出なければならない。

(令3庁訓35・追加)

(入所の取扱い)

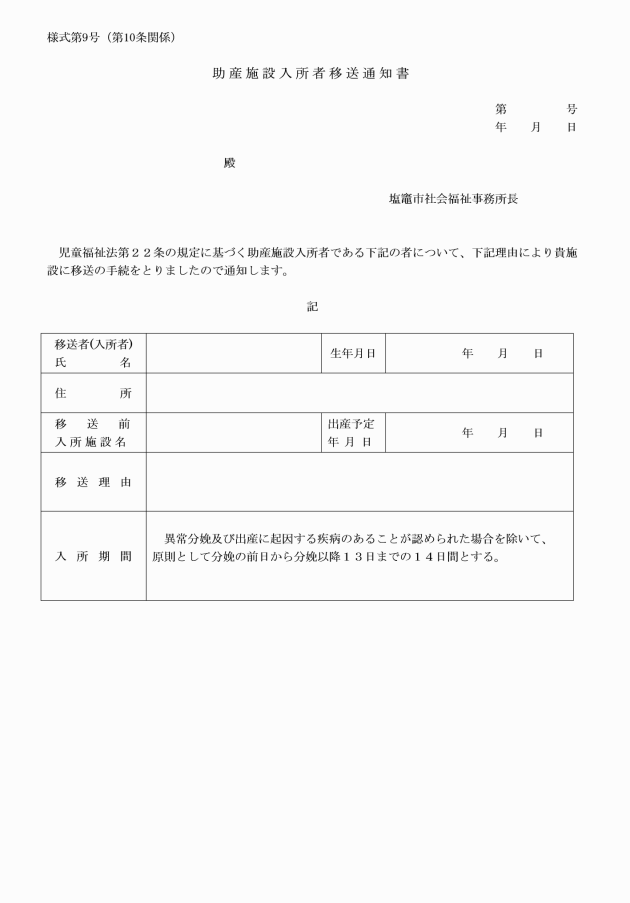

第8条 入所承諾のあった妊産婦の施設への入所期間は、異常分娩及び出産に起因する疾病のあることが認められた場合又は当該施設の長と所長が協議して必要な期間を定める場合を除き、原則として分娩日の前日から分娩日以後13日までの14日間以内とする。

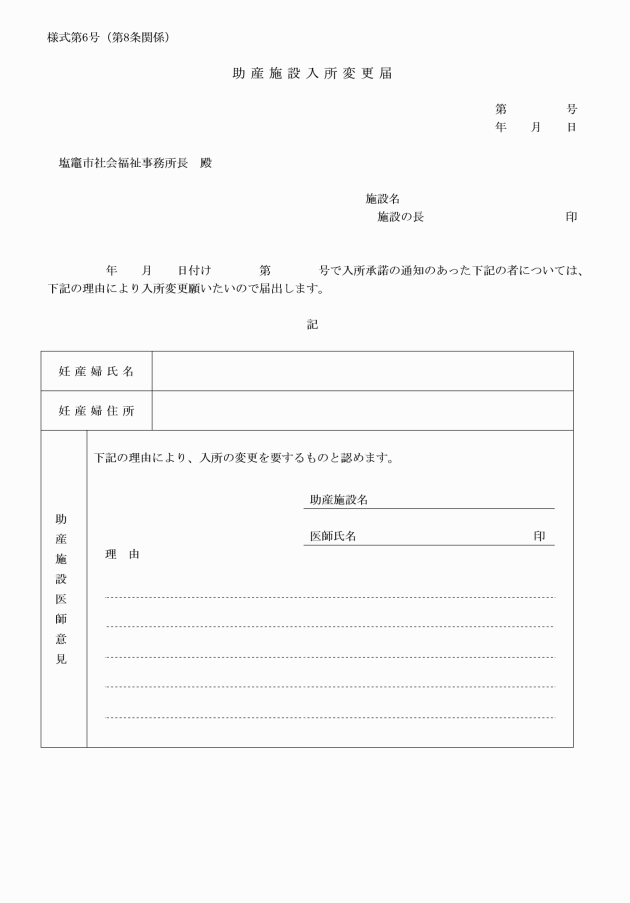

2 施設の長は、入所承諾のあった妊産婦が入所前に異常分娩等であることが判明し、当該施設で分娩することが不適当であると認めた場合は、速やかに、入所承諾した所長に助産施設入所変更届(様式第6号)を提出するものとする。

(令3庁訓35・旧第5条繰下・一部改正)

(令3庁訓35・旧第6条繰下・一部改正)

(移送)

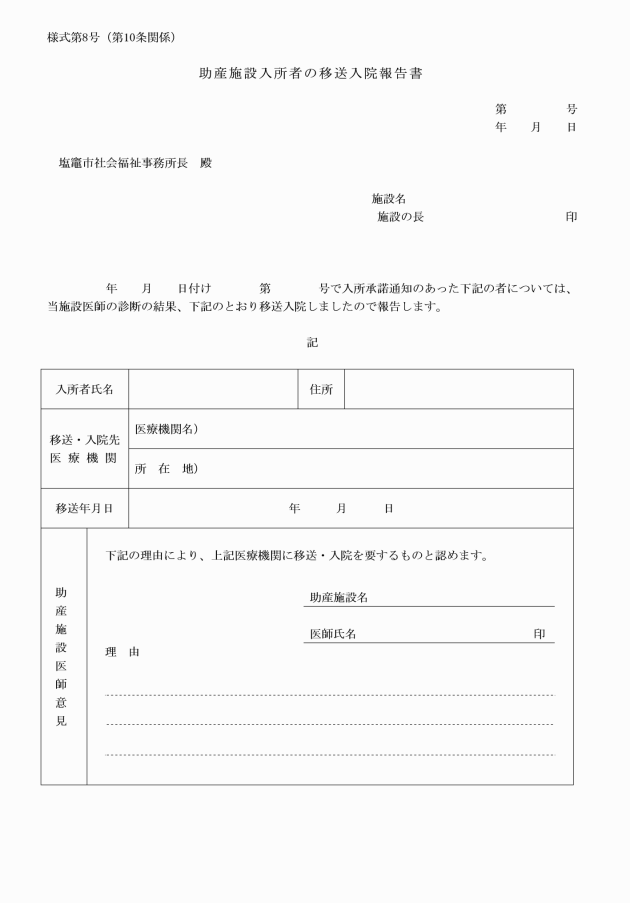

第10条 施設の長は、施設に入所した妊産婦(以下「入所者」という。)が他の医療機関等の入院加療を要すると診断した場合は、当該妊産婦を他の医療機関等へ移送するものとする。ただし、応急の処置を要するときはこの限りでない。

2 施設の長は、入所者を他の医療機関等に入院させた場合は、所長に対して、助産施設入所者の移送入院報告書(様式第8号)により速やかに所長に報告するものとする。

(令3庁訓35・追加)

(医療給付の取扱い)

第11条 所長は、入所者について、宮城県が定める児童福祉施設入所者等の医療費支給事務取扱要領(平成12年7月18日施行。以下「医療費支給事務取扱要領」という。)に基づき医療給付を行うものとする。

(令3庁訓35・旧第7条繰下・一部改正)

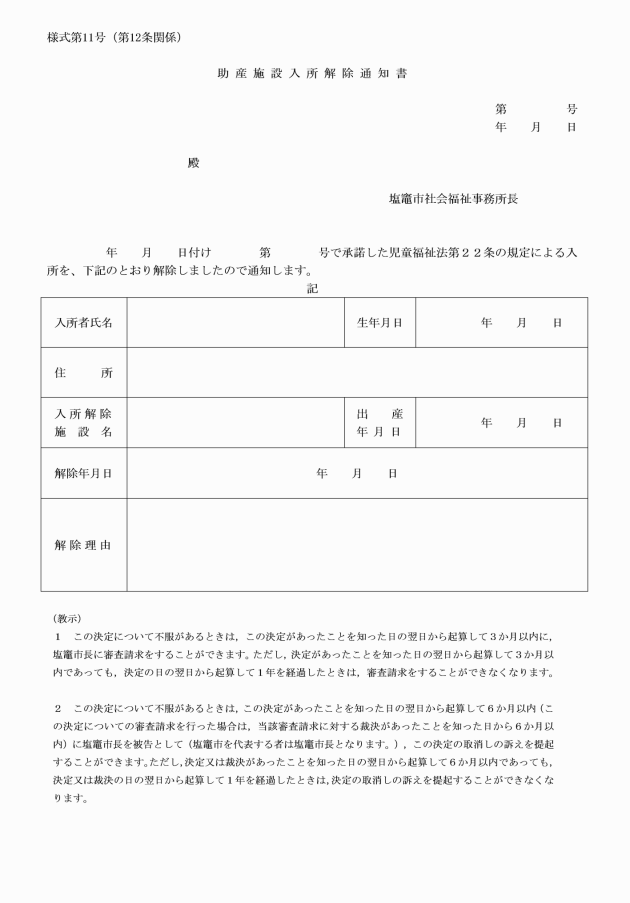

(助産の実施の解除)

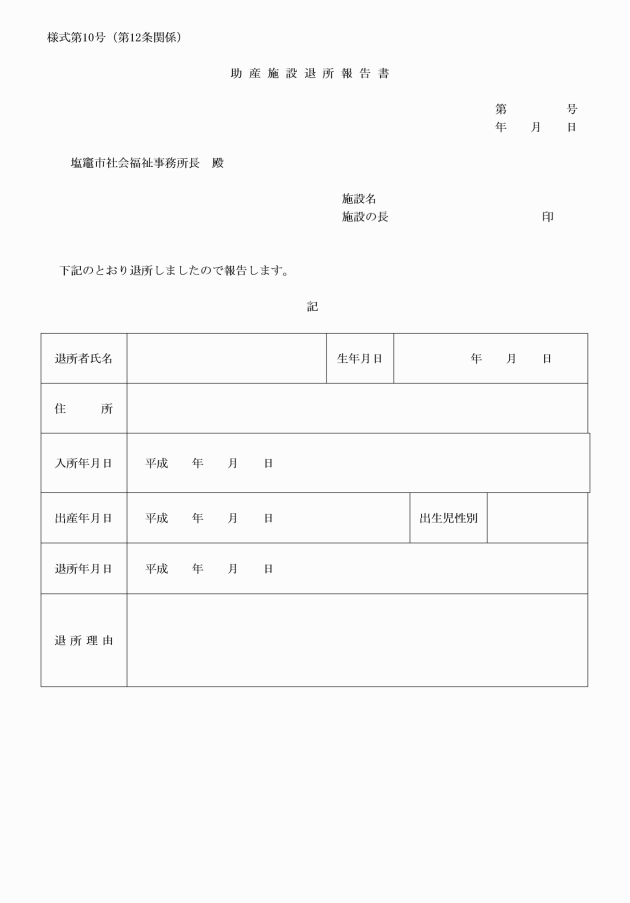

第12条 施設の長は、入所者が分娩による診療が終了し退所が適当と判断したときは、助産施設退所報告書(様式第10号)により入所承諾をした所長に報告するものとする。

(令3庁訓35・旧第8条繰下・一部改正)

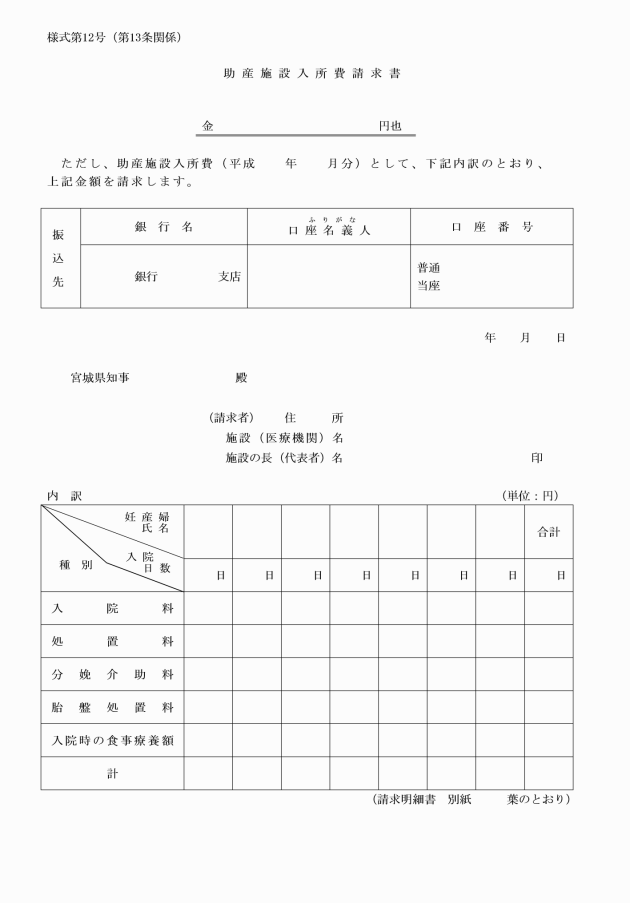

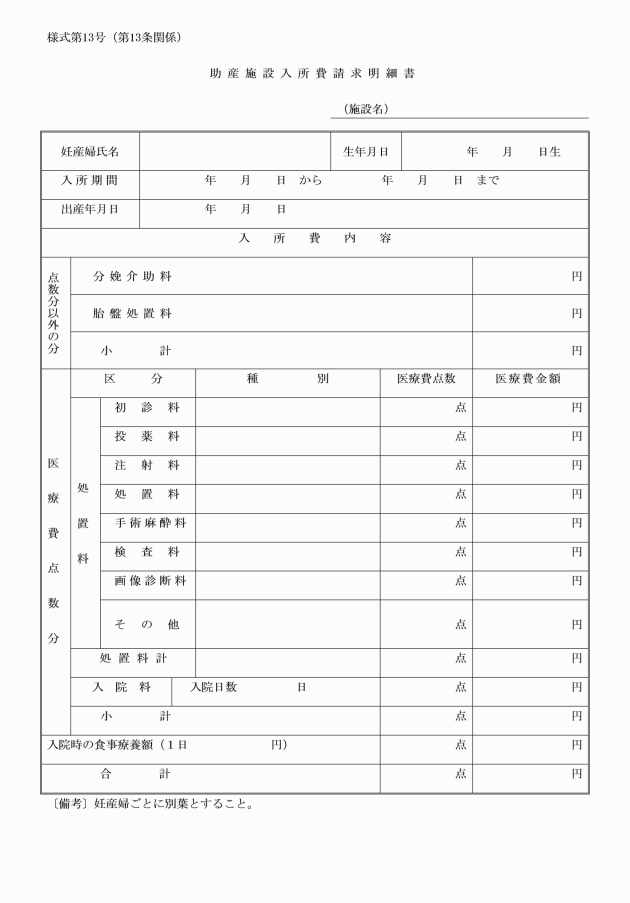

(入所費用の支弁)

第13条 入所費用の支弁は、宮城県知事が行うものとする。ただし、所長が施設への入所承諾を決定した場合については、法第51条第3号の規定に基づき市長が行うものとする。

2 入所費用については、別表のとおりとする。

4 入所費用の支払は、月別に毎月精算支出するものとする。

5 施設から他の医療機関等に移送した場合の入所費用の請求は、移送を受けた医療機関の長が行うものとする。

(令3庁訓35・旧第9条繰下・一部改正)

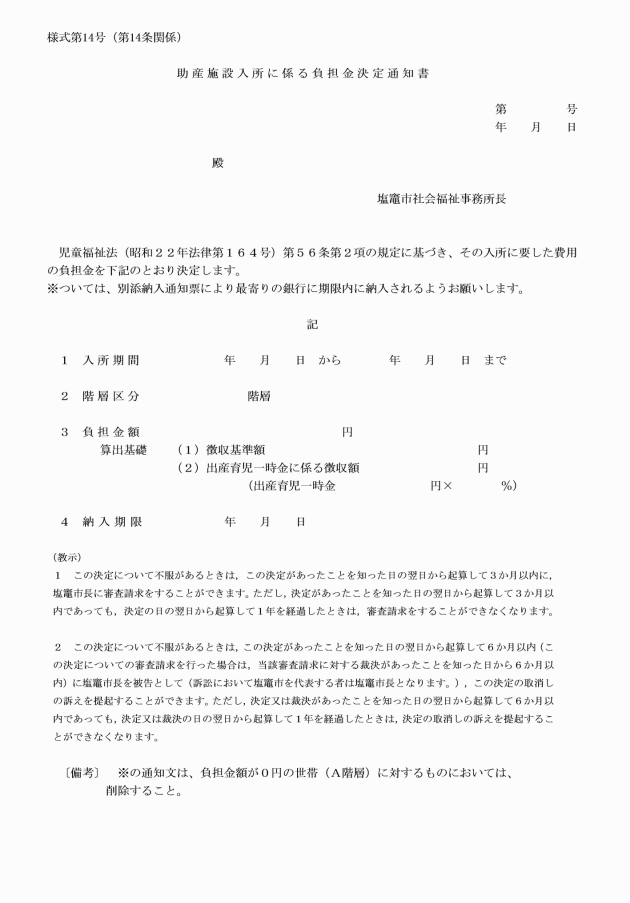

(助産施設入所負担金)

第14条 所長は、入所を承諾したときは、塩竈市長は宮城県が定める児童福祉施設措置費等徴収金取扱要領(平成14年8月1日施行)の規定により入所者又は扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の決定及び徴収を行うものとする。

(令3庁訓35・旧第10条繰下・一部改正)

附則

この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月庁訓第35号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月庁訓第48号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月庁訓第105号)

この庁訓は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第13条関係)

(令3庁訓35・追加、令5庁訓48・一部改正)

項目 | 入所費用の額 |

入院料及び処置料 | 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「診療報酬の算定方法」という。)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養費の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号。以下「入院時食事療養費の算定に関する基準」という。)に準じて算定した額(社会保険等において給付が行われる場合は、その額を控除した額)。 異常分娩に係る処置があった場合においては、診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費の算定に関する基準に準じて算定した額(社会保険等において医療に関する給付が行われる場合は、その額を控除した額)。 |

分娩介助料 | 実費 |

胎盤処置料 | 実費 |

新生児介補料 | 実費 |

保険料 | 分娩児1人当たり12,000円を限度とする額 |

(令5庁訓48・全改)

(令5庁訓48・全改)

(令6庁訓105・全改)

(令5庁訓48・全改)

(令5庁訓48・全改)

(令5庁訓48・全改)

(令5庁訓48・全改)

(令5庁訓48・全改)

(令5庁訓48・全改)

(令5庁訓48・全改)

(令5庁訓48・全改)

(令5庁訓48・全改)

(令5庁訓48・全改)

(令5庁訓48・全改)

(令5庁訓48・全改)

(令5庁訓48・全改)